محمد بنيـس –

(1)

زمن الكراهية والبغضاء والعدوان، زمن الحرب، زمننا اليومَ، باختصار، يبعد كل واحد منا عن التفكير في الحياة، بما هي مرصودة للمحبة والمودة، أي للحب والعشق والهوى. هل هناك جحيم أشد إيلاماً وقبحاً من وضع كهذا؟ نحن الذين من المفروض أننا جئنا لنعيش حياتنا، لنفرح ونحتفي بها، لنملأها بالجمال والحرية، نجد أنفسنا مشدودين بحبال الحقد الذي لا يترك في القلب متسعاً لوردة الحب. فكيف للحياة أن تكون حياة بدون محبة؟ وكيف لها أن تدوم بدون عشق وحب؟ بل كيف يمكن أن نستمر في البقاء على قيد الحياة ونحن غارقون في كراهية سوَانا؟

أسئلة بصيغة تبدو ساذجة، بل ربما هي أبعد في الدلالة على السذاجة. زمننا المطوّق بالنيران من جهاته الأربعة، الغارق في دماء القتلى، بأسماء متعددة، يرغمنا على أن ندير وجوهنا عن كل ما يضيء، بأشعة الحياة والحيوي فينا وفي العالم من حولنا. فمن أين للتفكير في الحب والمحبة أن يتسرب إلى النفوس؟ وكيف نصعد إلى زمن يجرؤ على إشهار حبه وسط الأشلاء والندب والخراب؟ انظرْ إلى نفسك واشهدْ عليها، تقول لي نفسي. لغة النفس هذه لغة التحريض على الالتفات إلى ما حولنا، في كل مكان، أو، أكثر من ذلك، إلى أزمنة وحقب متباينة، اصطدمت فيها شعوب بتحوّل الإنسان إلى عدو للإنسان. باسم الحقد حيناً، باسم الدين وباسم القومية حيناً، وباسم الهوية، أو باسم ما لا اسم له في أحيان عديدة.

(2)

هذه الأسئلة تعود اليومَ لتهمز أعماقي الباردة، في زمن الذين يرفعون رايات الكراهية والبغضاء والعدوان. سوداء راياتهم. يرفعونها ويلوحون بها فوق سيارات مصفحة. الموتُ أوْلى من الحياة، يعلنون. وفي كل آن يهيئون مشاهد ذبح الأبرياء. هذه الأسئلة، التي تعود اليوم، هي الأسئلة نفسها التي كانت في بداية التسعينيات من القرن الماضي قد تأججت في دواخلي. أقصد ببداية التسعينيات تلك اللحظة المفجعة، التي مرت فيها العراق بحرب تحمل اسم «عاصفة الصحراء». بين يناير وفبراير 1991. ولم نعد نتذكر هذه الحرب، رغم أنها قريبة العهد. حروب لا تتوقف، وفي كل مرة فيها ما يفاجئ، فلا نعود نتذكر. فقدنا الذاكرة التي محَقتْها الحروب المتلاحقة بسرعة الزلزال.

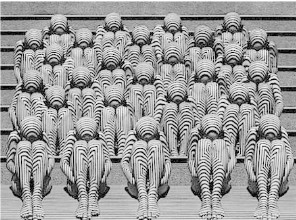

في تلك اللحظة، قبل ما يقرب من خمس وعشرين سنة، كنت يائساً، كما أنا اليوم. وعلى حين غرة، جاء ما يرفعني إلى العلياء. التفكير في كتاب عن الحب. نزلت الفكرة بذرة، بذرة. هاتف من لندن، ضياء العزاوي يكلمني. يقول لي إن الحرب دمرت العراق وشعبه، وفي الجهة الأخرى من العالم، نعاين إحياء الذكرى الخمسمائة لسقوط غرناطة، وطرد المسلمين واليهود من الأندلس. فماذا نقول نحن معاً للعالم؟ سؤال هو الانعتاق من عذاب لا يزول. واتفقنا بسرعة على كتاب ابن حزم «طوق الحمامة»، أعيد كتابته برؤية حديثة، ويقوم هو برسم أعمال فنية. ثم أفضى التأمل إلى وضع كتاب شعري فني، نستحضر فيه فن صناعة الكتاب عند العرب القدماء. تلك كانت عبارة ضياء، وكذلك كان التفكير في شأن كتاب عن الحب في زمن الحرب، والمحبة في عهد الكراهية. كل منا توجّه إلى العمل. وبعد شهور أولى بدأ مشروع الكتاب يتبلور، بصيغة لم ترد من قبل على خاطريْنا.

من المعروف عن ابن حزم أنه كتب «طوق الحمامة» في زمن الشدة، وهو في شاطبة، سنة 1022 م (أو ما بين 417 و418 هجرية، على حد تقدير عالم الأندلسيات الكبير د. إحسان عباس). في هذه الفترة (417 هجرية) كانت الحرب بين أبي الجيش مجاهد العامري وخيران العامري، وهي التي أتت ضمن سلسلة من الفتن والحروب، فكتب ابن حزم رسالة في موضوع الحب (أو في الألفة والألاّف) اعتباراً لصديقه، الذي وفد عليه من المرية إلى شاطبة، مبادراً بالجواب عن طلبه، إذ كتب له: «وكلفتني أعزك الله أن أصنف لك رسالة في صفة الحب ومعانيه وأسبابه وأعراضه، وما يقع فيه ولهٌ على سبيل الحقيقة».

(3)

أهم ما يميز كتاب «طوق الحمامة» اعتماده السيرة الشخصية والحديث بضمير الأنا. ليس ذلك هيّناً في طريقة فقيه في التأليف. وبسبب هذه الخصيصة في التناول أقبلتُ عليه، واتفقتُ بشأنه مع ضياء العزاوي. فبهذه الطريقة أصبح الكتاب فريد نوعه في الثقافة العربية، وبفضلها تمت ترجمته إلى لغات عديدة. وما وفّرتْه جمالية السيرة وبنيتها للكتاب هو الانتقال بين أحوال المحبين وحالات الحب، من جهة، وبين الأزمنة المضطربة التي توالت في الأندلس، من جهة ثانية. إن ابن حزم كان شديد التعلق بوطنه. عندما كتب «طوق الحمامة» كان وفياً للأندلس، فتخلى عن أخبار الأعراب في المشرق، إذ إن «سبيلهم غير سبيلنا، وقد كثرت الأخبار عنهم، وما مذهبي أن أنضي مطية سواي». وبنفس التعلق بالوطن، كتب لاحقاً «رسالة في فضل الأندلس وأهلها».

ابن حزم في «طوق الحمامة» مثقف، قبل كل شيء. يجيب عن سؤال صديق في موضوع الحياة الشخصية، ويكتب الكتاب في زمن الحرب. ولم أفعل غير ما فعل ابن حزم. فأنا استجبت لطلب صديق عراقي عزيز، فنان، يعاني في لندن من آلام رؤية الدم والحرب في وطنه، ويحمل آلام مأساة نهاية الأندلس وطرد الأندلسيين، مسلمين ويهوداً، من أرضهم. وأستجيب لطلب نفسي، لأن استجابتي هي كلمتي، شاعراً ومثقفاً، في زمني. وهي شهادتي أيضاً.

عوامل كلها دفعتني إلى وضع تصور للكتاب حتى يكون عملاً شعرياً حديثاً، يعيد بناء فكرة الحب في زمني، بما هي تصور وبما هي تجربة في آن. هذا ما خطّ للكتاب مساراً يختلف عن دواوين الشعر العربي الحديث في تناول موضوعة الحب. سميته «كتاب الحب»، وقسمته إلى أربع لحظات، كل لحظة تفتتح برسالة لها عنوان «إليك»، وينتهي الديوان برسالة إلى ابن حزم، أفرق فيها بين زمنه وزمني.

يصرّح هذا الكتاب، من خلال عنوانه الفرعي، أنه تقاطعات في ضيافة «طوق الحمامة» لابن حزم. بدون التباس يكشف العمل عن استراتيجيته الكتابية بطريقة غير مألوفة. لا أكتب ديواناً تنحصر قصائده في الحب، لأن هذا في متناول الشعراء مثلما هناك دواوين في متناول القراء. لكن تصور الكتابة، الذي أصدر عنه، هو الذي اختار لي طريقة مختلفة بما هي إعادة كتابة لعمل يتحدّى من يقترب منه. عمل له سلطته التاريخية. ولم يكن بدٌّ من النزول ضيفاً على الكتاب. شاعر من الزمن الحديث يطلب الضيافة من كتاب رمزي. بهذا النزوع توجهتُ نحو «طوق الحمامة».

(4)

يرى جاك ديريدا أن معنى الضيافة يتضمن انعدام حصرها بشروط قبْلية. وهو ما سرتُ عليه عندما وافقتُ ابن حزم في مواقف وخالفته في أخرى. خالفته، مثلاً، في موقفه الرافض للجنون والانتحار. إنه إمضاء شاعر عربي حديث، يكتب عن الحب بمنظور يستدعي كتاباً قديماً، فيما هو يعلن، بدون مواربة، عن إمضائه الشخصي، عن انتصاره للجنون والانتحار. أي أنني قمتُ بمثل ما قام به ابن حزم عندما رفض أن ينضي مطية سواه، وأن يتحلّى بحلى مستعار، كما جاء في عبارته، فترك أخبار العرب لأنها لا تفي بتجربة الحب في زمن الأندلس، الذي يراه أهلاً لتأليف كتاب من طرف أندلسي عن الحب والمحبة. الأندلس زمن مخصوص بالحرية في تجربة الحب، بمعناه البشري. ولم يكن هذا المعنى بعيداً في حريته عن المعنى الإلهي، كما في تجربة المتصوفة الأندلسيين، الذين لم يتعرض لهم ابن حزم. أمّا أنا فأعيش في زمن غير زمن ابن حزم، ولي رؤية غير رؤية ابن حزم.

أن يكون كتاب في ضيافة كتاب، يفيد أن الكتابة ممارسة تسعى إلى إعادة بناء الكتاب المضيف، وفق رؤية تضخ في شرايينه «دماً جديداً»، كما كتب دانتي في «الكوميديا الإلهية». وهو ما كتبتُه ملخّصاً أو مفصّلاً، حسب الضرورة الفنية. لكنه يتجسد، في كل لحظة من لحظات الكتاب، من خلال استدعاء مقاطع مكثفة من «طوق الحمامة» بطريقة لا يدركها إلا العارفون بالنص الأصلي ثم تمتزج بالجديد، مقاطع أو أبياتاً وعبارات وكلمات لا يحدها غير النص نفسه.

وعبر جميع لحظات الكتاب تتصارع القوتان، الحب والحرب، لأن الحب قوة نفسية تجذب نحو المحبوب، لدرجة أنها قوة غزو، لكنه غزو لا يقتل كما تقتل الحرب. وفي الصراع يقترب الكتاب من بنائه الدرامي، من خلال لحظاته الأربعة «أحوال التائهين»، «أجساد متبددة»، «وجهاً لوجه»، «جننت أيتها الأنفاس». ومع هذا البناء الدرامي يبرز الزمن الحديث زمناً لا مكان للحب فيه. عالم اليوم، و، أكثر من ذلك، عالم الحرب والدم الذي نعيش فيه، يتكامل مع عالم الإعلام والمال في تجريد الإنسان من تجربة الحب والمحبة، ومن البوح بهذه العاطفة.

(5)

كتاب «طوق الحمامة» علامة على تأثير ظهر ابتداء من القرن الثاني عشر، على نحو واضح في الشعر الإسباني، شعر التروبادور، كما يؤكد ذلك ليفي بروفنسال، أو في الفلسفة والأدب، المكتوبين بالقشتالية، في إسبانيا القرون الوسطى، عبر الصراع بين المريخ والزهرة، بين قوة الحرب المدمرة وقوة الحب الخلاقة. وفي الأدب الحديث، عادت الموضوعة ذاتها للظهور. ومن أكبر الأعمال رواية «الحرب والسلام» لتولستوي، التي تحكي عن مآسي الحروب النابوليونية بين 1805 و1812 في روسيا وعن حب الحياة والتعلق بها. وكتابة أعمال أدبية وفنية حديثة، شعرية وروائية ومسرحية وتشكيلية وسنيمائية، تبرز مدى الترابط الموجود بين هاتين القوتين المتصارعين، وإصرار الإنسان على خوض تجربة الحب في زمن الانكسارات.

ويبدو لي أن تأليف وإنجاز أعمال تتناول موضوعة الحب في زمن الحرب لا يصدر عن إقحام نظري قبلي في عمل إبداعي، بل هو الجواب الممكن عن الكراهية والخراب وعن سقوط قيم الحياة. لذلك فإن الأعمال الأدبية والفنية، المكتوبة عن الحب والمحبة في زمن الحروب، عادة ما تتحول إلى أعمال تضيء من جديد حياة الإنسان وقدرَه، وتمده بطاقة باطنية، فتتحول إلى أعمال يقبل عليها القراء مثلما يقبل عليها زوار المتاحف أو رواد السنيما ليشاهدوها، جيلاً بعد جيل. وهذا ما عرفته رواية تولستوي «الحرب والسلام» منذ نشرها سنة 1869 حتى اليوم، وقد ترجمت إلى جميع اللغات المكتوبة.

(6)

من الثابت اليوم أن الإسلاميين، بتصنيفاتهم المختلفة، يحرمون تناول موضوعة الحب ويكفّرون الشعراء والأدباء والفنانين الذين ينتجون أعمالاً عنه. فهؤلاء الذين يعلنون، في كل وقت وفي كل مكان، حرباً بصيغ متباينة، على قيم الحرية والجمال والإبداع، يستندون، في تحريم الاقتراب من الحب والتصريح به، إلى ما يعتبرونه خروجاً عن معيار الأخلاق الإسلامية، وانحرافاً عن السلوك المستقيم، وانسياقاً وراء الشهوات.

لن أدافع عن حرية الإنسان من خلال ما جاء به الإسلام، كتاباً وسيرة نبوية، أو من خلال تاريخ الإسلام والمسلمين. دفاع كهذا استسلام لمنطق الإسلاميين، حتى ولو كان داحضاً لهم من داخل ثقافة الإسلام، لا من خارجها. بل إن الدفاع يجب أن يكون مدعّماً بمنطق الحب نفسه، وبطبيعة النفس البشرية وما تعبر به عن تشبثها بالحياة في أفقها المفتوح على البشري والإلهي معاً، دون طلب إذن من أي طرف يمنع الإنسان عن إنسانيته. إن اختيار مسار منطق النفس البشرية هو الحجة التي على كل إنسان أن يتشبث بها، في زمن أصبح من المتعذر فيه أن يكون التعلق بالحياة هو السلوة وهو المراد، وفي زمن لم يعد من المسموح أن نتكلم إلا من خلال المنظومة الدينية. فالأعمال الأدبية والفلسفية والفنية، في الثقافة العربية أو الثقافة الإنسانية، هي أسبق الحُجَج في التعبير عن طبيعة النفس البشرية، في تجربتها الفردية، الدنيوية.

بهذا المنطق نرى من جديد إلى تاريخ الثقافة العربية وإلى ما تأسست عليه ثقافتنا الحديثة. فالتعبير عن الحب عند العرب احتل مساحة واسعة من الإنتاج الأدبي، ابتداء من العصر الجاهلي. وهي المساحة التي حافظ عليها الأدب عبر تاريخه، مثلما حافظت عليها الفنون والفلسفة والتصوف. وتجاوز العرب الكتابة عن الحب في كتب إلى تأليف موسوعات، أكبرها «كتاب الأغاني»، وإلى جانبها مكتبة اجتمعت فيها مؤلفات من المشرق والمغرب، غنية بالمعرفة والخبرة والتفنن. إن التغني بالحب في شعر فارس بني عبس، عنترة بن شداد، ووروده في معلقته التي تحكي عن الحرب وتذكر افتخاره ببطولته، تحول عبر التاريخ العربي إلى نشيد يتجدد إبداعه عبر العصور، منذ الجاهلية حتى عصرنا الحديث. ولعل «سيرة عنترة بن شداد»، التي كانت تروى حتى وقت قريب في التجمعات الشعبية كما في المقاهي والأندية، أو فن الرسوم الشعبية لعنترة وعبلة والإبداع فيها، وخاصة على ألواح الزجاج في تونس، دليل على ولع الشعوب العربية بالحب والمحبة من خلال الشعر والقصص والرسم. وهو ما جاء بشكل حكائي فاتن في «ألف ليلة وليلة»، أو ما تردد على ألسنة المتصوفة، في كتاباتهم وفي حلقات الذكر. ولخص ابن عربي هذه الثقافة العربية المتوارثة عن الحب عندما أعلن «فالحب ديني وإيماني».

(7)

هل فكرة الحب التي تداولها الكتاب والفنانون العرب الحديثون مستقاة من الثقافة العربية القديمة، أم هي مجتلبة من الثقافة الغربية الواردة علينا، كما وردت فكرة الحداثة برمتها؟ يستحق هذا السؤال تأملا معمقاً. لكن ما أصبح مستعجلاً، هو فهم وتفسير غياب الحب في حياتنا الثقافية والاجتماعية اليوم.

لهذا لا بدّ من الإشارة إلى أن السلفيين، ثم الإخوان المسلمين لاحقاً، هم الذين وضعوا قيوداً على حرية التعبير عن الحب في ثقافتنا الحديثة. القيود التي وضعوها أخذت أسماء مختلفة، أهمها: الانحلال الأخلاقي، الفسق، الزندقة، الانحراف عن تعاليم الدين. وهي كذلك مسمّاة في صحافة ومؤلفات الإسلاميين، كما هي اليوم منتشرة على مواقعهم الاجتماعية وفي وسائل الاتصال التي يوظفونها في إطلاق الفتاوى. من هنا تم الانتقال إلى تحريم الموسيقى والغناء، وتكسير آلات الموسيقى وحرقها في الساحات العمومية. نحن، اليوم، في زمن الفتنة الدينية، زمن تحكُّم أصنافٍ من الناطقين باسم الدين، المجاهدين باسم الدين. جميعهم يلتقون في تحريم الحب، لأنهم من أولياء الكراهية والبغضاء والعدوان. وبقراءتهم الجاهلة لتاريخ الثقافة العربية، ولزومهم حدود القراءة الفقهية السلفية، صنفوا التصوف ضمن الإلحاد، ومنعوا «ألف ليلة وليلة» لزعمهم أنها نموذج الانحلال الأخلاقي، والزندقة، والفسوق.

واتبع الحاكم العربي هؤلاء، فمنع إعادة طبع كل من «ألف ليلة وليلة» و«الفتوحات المكية». وعلى قياس هذين الموقفين عامل النظر إلى الحب والموسيقى والغناء، كلما وجد فيها ما يتعارض مع أحكام الفقهاء السلفيين، في لزوم ما يرونه احتراماً للشرع، من حيث مراقبة نوازع النفس وصدّها عن البوح بأجمل وأنفس ما تحسه من تعلق بالآخر ومن عشق وهيام. ولم يعْسُر على الإسلاميين بعد ذلك أن يفرضوا منع موضوعة الحب منعاً يطلقون عليه أنه حكم الشرع.

(8)

لننْسَ كل ّ هذا اللغو. فالحياة، حب الحياة ومحبة الآخر، لا يسمحان لنا أن نحبس أنفسنا في منطق الاتهام، كيفما كان. نحن نحبّ الحياة. وهو قول يعني أننا نتعلق بالحب، نغني للحب، نرفع أنخاباً للمحبين في كل يوم، وليس فقط في مناسبة واحدة، ويوم واحد، هو يوم عيد الحب. نحن من أبناء هذا العالم. الحب لغتنا المشتركة مع سوانا. ورثناه عن أجدادنا المبدعين. وهو لغتنا. نحن جديرون بغزل امرئ القيس وعنترة وطرفة، متوحدون في جنون بني عذرة، ساهرون مع غراميات بشار وابن خفاجة والحفيد بن زهر. من هؤلاء الأوائل تدفق نهر الحب في الشعر العربي عبر العصور، وفي فنون السرد وشطحات المتصوفة وأقوالهم. وفي الشعر الحديث عاد الحب ليملأ حياتنا بالغبطة. أدب الحب أدبنا، به نقاوم الطغاة، المانعين عنا حب الحياة.

بهذا الكلام أبدأ الصباح وأنا أفتح النافذة ليدخل الحب إلى جميع أركان البيت، وتملأه المحبة بالطمأنينة والحرية. يصلني من بعيد صوت أم كلثوم وهي تغني عن المحبة، وتسترجع عيناي ما كتبه جبران والشابي والسياب وأدونيس ومحمود درويش. صوت عموديٌّ من جهات العالم يصلني، صوت الحب. لا تنْشَغلْ بسواه. أنصتْ إليه، أنصتْ، حبٌّ، محبةٌ، تطير بهما أنفاسُك.

جريدة الاتحاد